Menggali sejarah makanan bukan hanya mencari cerita hebat atau berita menarik tentang makanan tersebut, di sejarah makanan ada perspektif unik tentang sejarah manusia itu sendiri.

Sore itu setelah melaporkan progres beberapa pekerjaan, saya bergegas pulang ke rumah. Di pojok gawai tampak istri saya memberitahu telah menyiapkan gulai tunjang untuk disantap bersama nanti malam. Nasi gulai harus ada “teman”-nya, pikir saya saat perjalanan pulang.

Sesampai di rumah, saya sedikit menengok ke arah toples di atas meja, yang tampaknya sudah kosong. “Kerupuk habis, Mah?”.

Jika kecap selalu nomor satu, maka kerupuk seperti yang kelima dalam “4 sehat 5 sempurna”, seakan tidak sempurna kalau tidak ada kerupuk. Selera ini mungkin berlaku juga untuk sebagian besar masyarakat Indonesia. Nasi uduk, lontong sayur, nasi goreng, gado-gado, dan sebagainya sepertinya wajib ditambahkan kerupuk.

Kerupuk, salah satu makanan pendamping yang tidak pernah diketahui asal muasalnya, tapi paling tidak sangat populer dan dikenal sejak lama di Indonesia. Mungkin karena sifatnya pendamping, makanan ini tidak penting untuk dicatat dalam catatan sejarah.

Kerupuk dalam Prasasti?

Beberapa tulisan yang beredar menceritakan kerupuk berjenis rambak (kerupuk kulit) sudah ada sejak abad 10, saat pemerintahan Raja Dyah Balitung dari Kerajaan Medang Mataram Kuno mencatatnya pada sebuah prasasti.

Banyak tulisan menuliskan nama prasasti itu “Prasasti Batu Pura”. Sejauh penelusuran saya tidak pernah ada prasasti batu pura, yang ada pada pemerintahan Dyah Balitung adalah Prasasti Watukura yang bertahun Saka 824 (902 M) yang saat ini tersimpan di The Royal Library, Copenhagen, Denmark.

Pada tulisan lain, misalnya di Wikipedia, kerupuk dituliskan dalam Prasasti Taji tahun 823 Saka (901 M). Ini juga prasasti dari masa Balitung yang kini tersimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta.

Benarkah kerupuk sudah tertulis dalam kedua prasasti tersebut? Saya harus melihat langsung alihaksara yang dibuat para ahli epigrafi.

Alihaksara Prasasti Watukura dalam Catalogue of Indonesian Manuscripts yang diterbitkan oleh The Royal Library, Copenhagen menuliskan beberapa jenis makanan, tetapi tidak ada kata yang identik dengan “kerupuk” ataupun “rambak”:

OLD JAV 4 recto (Plate 6):

3. … kapwa ma

4. naḍaḥ tan hana kantuna rīṅ irusan kla kla ambĕl ambĕl, kasyan, lĕt lĕt, …

5. … tahulan wagalan haryyas kuluban sunda rumbaḥ ityewamādi,

Translation:

They were all entertained. Nobody was passed over (or: nothing was lacking): cooked food, various kinds of farinaceous food: kasyan, lĕt lĕt, … tahu (Chinese farinaceous food made of green peas), wagalan (a dish made of freshwater fish?), haryyas (a kind of banana), kuluban (steamed vegetables), sunda (edible roots), rumbah, etc.

OLD JAV 4 recto (Plate 7):

1. na taŋ haraŋ haraŋ, ḍeŋ kakap, kaḍiwas, taṅiri, hnus, huraŋ, biluŋ luŋ prakāra,

Translation:

The same applied to harang-harang (roasted, fried, and baked dishes), deng (spiced and dried slices of meat), kakap, kadiwas, tangiri (three kinds of fish still known under the same names), cuttle-fish, shrimps, and all kinds of (fried) skins of oxen.

(Naerssen et al., 1977, pp. 60–61)

Kerupuk juga tidak ditemukan dalam deretan makanan yang tertulis pada Prasasti Taji yang dialihaksarakan oleh Boechari (1986):

1. … parnnah niŋ tinaḍaḥ wĕas kadut 57 haḍaṅan 6

2. hayam 100 muaŋ saprakāra niŋ asin asin. ḍeŋ asin. kaḍiwas . kawan. biluŋ luŋ. hantiga. rumahan.

[… jumlah yang dihidangkan beras 57 karung, 6 ekor kerbau, 100 ekor ayam, dan aneka masakan yang diasinkan, dendeng asih, ikan kadiwas, ikan gurame, belungkung, telur, rumahan,]

(Boechari, 1986, p. 44)

Kerupuk pada Naskah Kuno

P.J. Zoetmulder, seorang sastrawan jawa, pernah mengartikan kata “kurupuk” dalam Old Javanese-English Dictionary sebagai sesuatu yang mirip kerupuk, yaitu “a crunchy flake (made from hide, shrimp, etc)”. Ia menyematkan kata “kurupuk” dalam kamus ini karena termasuk istilah Jawa Kuno yang kedapatan dalam kakawin Sumanasāntaka pupuh 113.10, Rāmāyaṇa pupuh 26.25 (31), dan Bhomāntaka pupuh 81.36 (Zoetmulder, 1982).

Konsensus umum mengenai waktu penulisan kitab-kitab Jawa Kuno menempatkan kakawin Rāmāyaṇa termasuk golongan tua, yaitu sejak era Balitung abad 9-10 (Poerbatjaraka & Hadidjaya, 1952, p. 2), kemudian kakawin Sumanasāntaka dan Bhomāntaka digolongkan ke dalam karya sastra dari zaman Kadiri sekitar abad 11-13 (Zoetmulder 1983, pp. 385, 404).

Untuk membuktikan kerupuk sudah dikenal sejak abad 10, mari kita lihat alihaksara naskah Rāmāyaṇa pupuh 26.25 (31) salah satunya dalam Santoso (1980):

i rasā kalalah nira kāla nikā harĕp anta yadin tĕka riṅ paṅĕlān paṅalap ta piriṅ

satapī katupaṅ kurupuk [k]ararus ḍaḍaṅan hawan

… when you have almost finished your plate, you may come to the kitchen, and take another plate, as big as a winnow, and fill it up with pork and crisps, steamed arrowroot

(Santoso, 1980, p. 718)

Sejarah Kerupuk sebagai Produk Industri

Kerupuk sebagai produk industri baru dapat saya telusuri sampai dengan tahun 1930an. Dalam surat kabar berbahasa Sunda, Sipatahoenan edisi tahun 1939 terbaca bahwa sudah lama firma-firma di Surabaya rutin mengekspor kerupuk udang ke negara-negara Eropa dan Amerika:

Geus lila firma2 di Soerabaja ngirimkeun koeroepoek hoerang ka Inggris, Parantjis, Belgia jeung Amerika, sanajan sakapeung loba sakapeung saeutik, tapi majeng.

[Sudah lama perusahaan-perusahaan di Surabaya mengirimkan kerupuk udang ke Inggris, Perancis, Belgia, dan Amerika, meskipun terkadang banyak dan terkadang sedikit, tetapi berjalan terus.]

(“Koeroepoek hoerang ka Europa”, 1939)

Majalah TEMPO edisi 13 Oktober 1979 memuat pemberitaan berjudul Krupuk dalam Bahaya. “KNOP 15 sekarang menggigit tukang kerupuk…” begitulah kalimat pembuka liputannya. KNOP 15 (Kebijakan 15 Nopember 1978) adalah salah satu kebijakan pemerintah terkait peredaran mata uang asing, salah satu efeknya adalah kenaikan tapioka hingga 80%. Ini membuat pusing para pengusaha kerupuk berbahan baku tapioka, yaitu kerupuk aci atau kerupuk blek (kaleng) yang keberadaannya di warung-warung sangat legendaris dari dulu sampai sekarang.

Dari wawancara TEMPO di berbagai kota tersebut, Bandung menyimpan catatan sejarah industri kerupuk. Dari para pengusaha kerupuk di Bandung diketahui rata-rata dari mereka dulunya pernah bekerja di pabrik milik Saidin dan Sukarma. Diceritakan bahwa kedua pengusaha asal Tasikmalaya ini sudah memulai usahanya sejak tahun 1930 di sekitaran Jalan Raya Kopo, depan Rumah Sakit Immanuel, Bandung. Saking tersohornya nama mereka diabadikan menjadi nama gang; Gang H. Saidin dan Gang Sukarma

Gambar 1

Gg. H. Saidin dari Jl. Raya Kopo, Bandung

Note. From Google. (2022, November). [Google Maps 148 Jl. Raya Kopo, Bandung, Jawa Barat]. https://goo.gl/maps/Rsnm4WWpUjqqtUj76

Gambar 2

Jl. Sukarma dari Jl. Raya Kopo, Bandung

Note. From Google. (2023, March). [Google Maps 161 Jl. Raya Kopo, Bandung, Jawa Barat]. https://goo.gl/maps/Zt6VnVcWKCDNaczPA

Di Yogyakarta, TEMPO menemui Duki (59) pemilik pabrik kerupuk DK. Menurut Duki, pabriknya sudah berdiri sejak tahun 1934. Di saat banyak pabrik terancam bangkrut, Duki merasa tahun 1979 ini adalah masa jayanya. Kisah pabrik DK akan diceritakan kemudian.

Izzudin (2022) secara khusus meliput geliat pabrik kerupuk aci di Yogyakarta, salah satunya adalah pabrik DK di Sleman yang kini sudah dikelola oleh generasi ketiga, Joko Nugroho (50). Menurut Joko, DK adalah singkatan nama ayahnya, Muhammad Duki, yang sudah kita sebut-sebut di atas. Kebanyakan pengusaha kerupuk menggunakan nama anak (atau singkatan nama anak) sebagai merek dagang mereka. Ayah dari Duki, Kartawiharja berasal dari Ciamis. Dia merantau ke Yogyakarta sejak tahun 1931 sebagai buruh bangunan kemudian mulai merintis usaha kerupuk.

Adanya bukti rintisan pabrik kerupuk di tahun 1930an mengingatkan saya pada depresi 1930an yang dikenal dengan the great depression (1929-1939). Padmo (1991) menggambarkan dampak depresi ini terhadap Hindia Belanda [nama Indonesia pada waktu itu] yang ketika itu terjadi penurunan tingkat kesempatan kerja pada semua sektor formal (kerja upahan), terutama di industri perkebunan dan perdagangan kota. Lebih dari 300.000 kesempatan kerja di perkebunan hilang, upah diturunkan sampai sekitar 50 persen, sementara pajak langsung terutama pajak tanah tidak dipotong. Keadaan ini mendorong masyarakat untuk mencari uang dengan berbagai cara.

Baru-baru ini juga kita merasakan situasi seperti di atas. Saat awal pandemi COVID-19 tahun 2020, banyak teman-teman kita kehilangan pekerjaan formal. Untuk tetap bertahan hidup, mereka beramai-ramai membuka usaha di sektor informal; berjualan online maupun offline (lihat juga Citradi, 2020). Mungkin ini juga yang dialami Sahidin, Sukarma, dan Kartawijaya, mereka membuka usaha kerupuk karena terdorong situasi ekonomi yang berat pada tahun 1930an.

Dalam koleksi digital Universitas Leiden ditemukan potret rombong (kaleng besar) yang sedang dijajakan di Pasar Rejowinangun, Magelang tahun 1910 (lihat Gambar 3). Ini jenis rombong yang sama yang saya lihat di tahun 1990an untuk memikul kerupuk. Namun, potret ini hanya menerangkan suasana Pasar Rejowinangun begitu juga isi rombong tidak begitu jelas isinya.

Gambar 3

Suasana Pasar Rejowinangun di Magelang tahun 1910

Note. From Passar Redjowinangoen. Magelang. [Photograph], by H.V Maresch N.V., 1910, Leiden University Libraries (http://hdl.handle.net/1887.1/item:851905). CC BY 4.0.

Masih tahun 1910 di dalam koleksi digital Universitas Leiden ditemukan potret tiga orang pria sedang menjemur kerupuk kerung di Yogyakarta (lihat Gambar 4). Kerupuk kerung adalah nama lain dari kerupuk aci. Jika melihat jumlah kerupuk yang dijemur oleh ketiga pria dalam potret tersebut, bisa dipastikan ini hasil olahan industri.

Gambar 4

Potret tiga orang pria sedang menjemur kerupuk kerung di Yogyakarta tahun 1910

Note. From Drie mannen bij het drogen van kroepoek keroeng te Jogjakarta [Photograph], by KITLV, 1910, Leiden University Libraries (http://hdl.handle.net/1887.1/item:726363). CC BY 4.0.

Keberadaan industri kerupuk aci pada tahun 1910an tak lepas dari melimpahnya hasil pertanian singkong pada saat itu. Aci atau tapioka adalah produk turunan singkong.

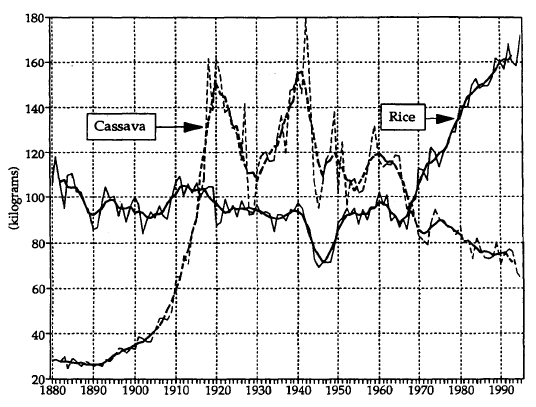

Pada era cultuurstelsel abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda di Jawa turut juga menghimbau para petani untuk membudidayakan singkong sebagai tanaman pangan penyangga pada musim paceklik (Van Gorkom 1890, pp. 271–272). Himbauan ini yang oleh sejarawan Indonesia ditafsirkan sebagai “tanam paksa” tidak membuahkan hasil yang melimpah, hanya 30 kg per kapita. Suplai singkong justru meningkat dua kali lipat setelah era cultuurstelsel, sekitar 60 kg per kapita di tahun 1910, kemudian melonjak lagi menyentuh angka 160 kg per kapita di tahun 1920 (lihat Gambar 5).

Meningkatnya suplai singkong tersebut sering ditenggarai sebagai indikasi penurunan taraf hidup di Indonesia salah satunya oleh Booth (1988, p. 332). Booth melihat puncak kenaikan suplai singkong bersamaan dengan menurunnya ketersediaan beras, misalnya tahun 1920. Namun pada tahun 1901, Kontrolir H.C.H. de Bie telah melaporkan bahwa singkong yang dibudidayakan di Bandung bukan lagi sebagai tanaman pangan pengganti beras. Sebagian besar singkong diolah menjadi tepung tapioka (De Bie, 1901, p. 279).

Tampaknya bukan di Bandung saja singkong sudah diolah menjadi tapioka, hal ini bisa dilihat dari data kenaikan ekspor tapioka dari 21 ribu ton di tahun 1906 menjadi 44 ribu ton di tahun 1907. Ekspor utamanya ke Inggris dan Amerika. Saat itu, pembuatan tapioka telah berkembang menjadi industri unggulan, baik untuk orang Eropa maupun pribumi (De Kruijff, 1909, p. 271). Bagi pribumi, kedudukan singkong bukan lagi sebagai subtitusi nasi, tapi diolah kembali untuk makanan pendamping dan camilan, salah satunya kerupuk (De Bie, 1901, pp. 281–286).

Saat nilai ekspor dari tanaman penduduk mengalami peningkatan luar biasa, depresi ekonomi menghantam dunia. Banyak negara menghentikan kegiatan impornya. Pada tahun 1930, pemerintah kolonial melaporkan penurunan tajam harga komoditas ekspor sebagai tanda sepinya pembeli. Hasil produksi dan perkebunan menumpuk karena tidak ada yang mau mengkapalkan. Singkong dan turunannya dilaporkan sebagai salah satu dari 14 komoditas terpenting selama kurun waktu 1929-1930 yang juga angka ekspornya turun sampai 50%. Sebagai imbasnya, banyak pabrik tapioka yang menghentikan operasinya (lihat Indisch Verslag 1931, pp. 211–212, 233).

Sebelum 1930, fokus ekonomi Hindia Belanda sangat berat sebelah ke produksi bahan-bahan mentah yang berorientasi ekspor. Tentu saja struktur ekonomi seperti ini mudah sekali diombang-ambing oleh siklus perdagangan global. Celakanya paceklik ekonomi berskala global datang. Komoditas perdagangan menjadi tidak berharga. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan setelah dua dekade memetik hasil. Sebagai reaksi dari depresi ekonomi, di kalangan pribumi muncul pemikiran untuk mengubah landskap ekonomi yang tadinya bergantung ke sektor pertanian beralih ke sektor kerajinan dengan koperasi sebagai sumber modalnya. Gerakan ini berhasil bahkan dianggap periode kebangkitan industri rakyat, yang setengah abad sebelumnya hal itu tidaklah mungkin terjadi. Banyak orang mampu membuka perusahaan sendiri dan menampung tenaga kerja (Wisnuwardana, 2015).

Gambar 6

Suasana ekonomi rakyat pada tahun 1930an di Pasar Tawangmangu, tampak blek kaleng berisi kerupuk bersebelahan dengan tukang minuman

Note. From Links zijn vaten met krupuk te zien, rechts onder meer een Chinese verkoper die een drank bereid. [Photograph], by Unknown author, 1932-1940, Nationaal Museum van Wereldculturen (https://hdl.handle.net/20.500.11840/496803).

Orang-orang seperti Sahidin, Sukarma, dan Kartawijaya melihat ada peluang dibalik harga komoditas ekspor yang turun (terutama tapioka dan minyak sawit sebagai bahan utama kerupuk aci). Mereka juga diuntungkan dengan situasi ekonomi rakyat yang mulai bergerak. Dari kampung mereka di Ciamis dan Tasikmalaya mereka mendekat ke kota-kota yang pergerakan ekonominya relatif lebih maju seperti Bandung dan Yogyakarta untuk membuka pabrik-pabrik kerupuk.

Dari beberapa sumber yang digunakan dalam tulisan ini diketahui aktor utama bisnis kerupuk aci bukanlah dari Palembang atau Bangka, melainkan dari kota di tenggara Jawa Barat.

Peran Perantau Ciamis

Untuk mengkonfirmasi kisah di atas, saya menemui seorang pengusaha kerupuk paling senior di wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Karsono namanya. Usianya sudah 82 tahun saat saya temui, tapi semangat bisnisnya masih kuat sambil mentoring anaknya untuk jadi penerus.

Karsono membuka pabrik kerupuk di Serpong pada tahun 1984 dengan merek kaleng Asih. Sampai sekarang mereknya masih eksis meskipun kalengnya sudah diganti kemasan plastik. Jauh sebelumnya, Karsono muda mulai meniti karir di industri ini sejak tahun 1958 sebagai karyawan dan pengecer.

Dari tahun pengalamannya dia mungkin bersentuhan dengan orang-orang yang pernah diwawancara TEMPO pada tahun 1979. Saat saya tanyakan tentang pengalamannya, ingatannya masih tajam menyebut nama-nama bos kerupuk di Jakarta dan kisahnya pada tahun 1960an, tapi dia tidak mengenali siapa itu Sahidin, Sukarma, Duki, apalagi Kartawijaya.

Lalu saya ceritakan, ini pengusaha kerupuk yang membuka pabrik di Bandung dan Yogyakarta, sudah ada sejak tahun 1930an.

Karsono dilahirkan dan dibesarkan pada tahun 1940an. Situasinya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 1930an karena ada faktor Perang Dunia II yang mempengaruhi dunia usaha. Mengenai depresi ekonomi 1930an, ia tidak menampik situasi seperti itu dapat mendorong orang-orang membuka usaha kerupuk. Ia membandingkan pengalamannya saat krisis moneter 1998 dan pandemi 2020, usahanya tidak terpengaruh justru mengalami puncak penjualan.

Ketika mendengar para pengusaha kerupuk tersebut berasal dari Tasikmalaya dan Ciamis, dia kemudian mengkoreksi:

“Tukang kerupuk engga ada dari Tasik, mungkin itu orang Cikoneng.

Kalau yang buka di Jogja, kebanyakan dari Cieurih”

Karsono sendiri berasal dari Desa Cipaku, masih satu kecamatan dengan Desa Cieurih, yaitu Kecamatan Cipaku, Ciamis. Perantau dari kecamatan ini umumnya berprofesi sebagai pedagang kerupuk, beberapa orang sudah beralih menjadi tukang las pada tahun 2000an. Banyak juga yang menjadi guru karena dulunya di Ciamis ada SPG (Sekolah Pendidikan Guru).

Yang paling terkenal untuk urusan kerupuk adalah orang Cikoneng. Cikoneng adalah kecamatan di Ciamis yang letaknya di perbatasan Ciamis dan Tasikmalaya. Mungkin karena nama Tasikmalaya lebih terkenal, orang-orang Cikoneng di perantauan dianggap orang Tasikmalaya, atau mengaku orang Tasikmalaya biar tidak repot menjelaskan Ciamis dimana.

R.S. Soemaatmadja menggambarkan kemakmuran Ciamis pada tahun 1960. Dia menceritakan perjalanan yang mulus di sepanjang jalan di Kabupaten Ciamis; dari Kawali, Buniseuri (Cipaku), Kota Ciamis, Cikoneng, sampai Tasikmalaya. Selama perjalanan terlihat banyak pabrik-pabrik tapioka dan perkebunan singkong yang diselingi perkebunan kelapa. Saat itu, Ciamis terkenal sebagai produsen minyak kelapa.

Pada paragraf selanjutnya, Soemaatmadja (1960) menyebut secara khusus keistimewaan Cikoneng. Disana sudah berdiri rumah-rumah mewah dan besar milik orang Cikoneng. Umumnya mereka pengusaha-pengusaha batik dan kerupuk aci.

…bis meluntjur diatas djalan jang beraspal rata, melalui daerah2 jang sangat makmur : Kawali, Buniseuri dan Tjiamis. Ditepi djalan banjak sekali terdapat pabrik2 atji dan tempat2 penggergadjian kaju. Sawah, kebun ubi kaju dan kebun kelapa saling berganti. Tjiamis memang termasjhur akan minjak kelapanja. Selainnja itu kain batik, pajung dan ketjapnja tidak asing lagi bagi penduduk Djawa Barat.

Dari Tjiamis ke Tasikmalaja tidak djauh. Tempat jang penting antara kedua kota ini adalah Tjikoneng. Disini terdapat pembatikan2 besar. Rumah2 jang mewah dan besar ditepi djalan menundjukkan, bahwa penduduk Tjikoneng termasuk orang2 jang berada. Orang Tjikoneng djuga terkenal akan keachliannja dalam membuat krupuk atji. Mereka membuat krupuk ini tidak terbatas dalam daerahnja sendiri sadja, tetapi djuga merantau ke daerah-daerah lain. Di Djawa Tengah atau Djawa Timur djika kita djumpai „pabrik krupuk atji” , dapat kita pastikan bahwa pemiliknja berasal dari Tjikoneng.

(Soemaatmadja, 1960, pp. 121–122)

Gambar 7

Pertigaan Gardu, dari arah Kawali menuju Kota Ciamis — tidak jauh dari pertigaan belok kiri pernah ada pabrik tapioka

Note. From Google. (2015, April). [Google Maps 25 Jl. Raya Kawali, Ciamis, Jawa Barat]. https://goo.gl/maps/TB814Po6EgkynxLA7

Tulisan Soemaatmadja di atas dibenarkan oleh Karsono. Karsono juga menambahkan bahwa dulu masih banyak pabrik pakai minyak kelapa untuk menggoreng kerupuk. Melimpahnya tapioka dan minyak kelapa, mungkin menjadi sebab mengapa Ciamis jadi pusat pengrajin kerupuk aci.

Diketahui dari Paguyuban Pedagang Kerupuk Seluruh Indonesia (PPKSI), total anggotanya se Jabodetabek ada 3.500 orang, dimana 70 persennya berasal Ciamis (Yusnita, 2023). Diduga pedagang dan pengusaha kerupuk dari Ciamis jumlahnya lebih besar dari angka ini karena ini baru wilayah Jabodetabek, dan pengusaha seperti Karsono mengaku belum bergabung dengan komunitas ini.

Jejak perantau Ciamis ini cukup membantu kesejarahan kerupuk di saat literatur tentang kerupuk sulit ditemukan secara utuh. Menggali sejarah makanan bukan hanya mencari cerita hebat atau berita menarik tentang makanan tersebut, di sejarah makanan ada perspektif unik tentang sejarah manusia itu sendiri. Dalam sejarahnya, kerupuk dapat memberikan solusi makanan enak walau keadaan ekonomi sulit. Karena selalu ada demand, industri kerupuk selalu mampu menjadi penggerak ekonomi saat ekonomi nasional mengalami stagnasi.

Bahan bacaan:

Boechari. (1986). Prasasti Koleksi Museum Nasional Jilid 1. Jakarta: Proyek Pengembangan Museum Nasional.

Booth, A. (1988). Living standards and the distribution of income in colonial Indonesia: A review of the evidence. Journal of Southeast Asian Studies, 19(2), 310–334.

Citradi, T. (2020, July 6). Ramai-ramai orang mendadak jadi pedagang, tanda apa ini?. CNBC Indonesia. Retrieved July 30, 2023.

De Bie, H. C. H. (1901). De cultuur van cassave in de Preanger-Regentschappen en het gebruik, dat van dit gewas door de bevolking wordt gemaakt en hare verwerking tot tapioca-meel (PDF). Teysmannia, 11, 273–298.

De Kruijff, E. (1909). De Cassavemeel-Industrie op Java. Teysmannia, 20, 271–284.

Haryono, T. (1997, February 27). Makanan tradisional dari kajian pustaka Jawa [Paper presentation]. Sarasehan Makanan Tradisional dalam Pandangan Budaya dan Keamanannya, Yogyakarta, Indonesia.

Izzuddin, H. (2022, September 10). Kisah kerupuk kaleng Sunda menguasai lidah orang Jogja sejak 1930-an. Mojok.co. Retrieved July 30, 2023.

Koeroepoek hoerang ka Europa (PDF). (1939, February 27). Sipatahoenan.

Krupuk dalam bahaya. (1979, October 13). TEMPO, 33(9), 34.

Naerssen, F.H. van, Pigeaud, T.G.T., & Voorhoeve, P. (1977). Catalogue of Indonesian manuscripts. Copenhagen: The Royal Library. https://www.kb.dk/e-mat/dod/130022081870-bw.pdf

Padmo, S. (1991). Depresi 1930-an dan dampaknya terhadap Hindia Belanda. Jurnal Humaniora, 3(2), 147–156. https://doi.org/10.22146/jh.2159

Poerbatjaraka, R.M.Ng. & Hadidjaya, T. (1952). Kepustakaan Djawa. Jakarta: Djambatan.

Santoso, S. (1980). Indonesian Rāmāyana (Vol. 3). New Delhi: Sarada Rani.

Soemaatmadja, R.S. (1960). Tanah Sunda gemah ripah wibawa mukti. In Seri kenallah tanah airmu (Vol. 8). Bandung: Ganaco.

Van der Eng, P. (1998). Cassava in Indonesia : A Historical Re-Appraisal of an Enigmatic Food Crop. Southeast Asian Studies, 36(1), 3–31. http://hdl.handle.net/2433/56665

Van Gorkom, K.W. (1890). De Oost-Indische cultures in betrekking tot handel en nijverheid (Vol. 3). Amsterdam: J.H. de Bussy.

Wisnuwardana, I.G.W. (2015). Peranan kelas menengah pribumi dalam mengentaskan kesulitan ekonomi tahun 1930-an. Social Studies, 3(1).

Yusnita, E. (2023, April 27). Paguyuban Pedagang Kerupuk Kembangkan Ekonomi Warga Ciamis. Galuh ID. Retrieved July 30, 2023.

Zoetmulder, P. J. (1982). Old Javanese-English dictionary. Leiden: KITLV.

__________. (1983). Kalangwan: sastra jawa kuno, selayang pandang (D. Hartoko, Trans.). Jakarta: Djambatan (Original work published 1974).

Sejak kapan kerupuk menjadi bagian integral dari hidangan Indonesia?

Regard Telkom University

LikeLike